〇 こんな傾向はありませんか?

(こういうところが見られたらあてはまるかもしれません)

- あれこれ考える前に、直感的に行動・判断する

- いわゆる“その場の空気”や、相手の表情などを敏感に察知する

- 即断即決、行動に迷いがないタイプ

- いわゆるルーティン作業が苦にならない

【前回までのおさらい】

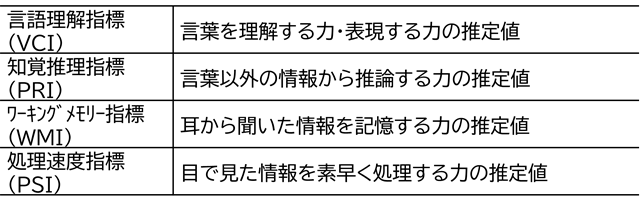

WISC-Ⅳ検査では、全体的な知的能力の水準(FSIQ)が推定されます。FSIQは、以下の4指標(VCI・PRI・WMI・PSI)に基づき、算出されます。

先の表の通り、

方法② 言語理解指標(VCI)が弱点

方法③ 知覚推理指標(PRI)が弱点

方法④ ワーキングメモリー指標(WMI)が弱点

方法⑤ 処理速度指標(PSI)が弱点

までは、個別の指標が、具体的にどのような知的能力を推定しているのか、解説してきました。ただし、私たちが普段何気なく行う(知的)活動は、ひとつの指標が独立して働いているのではなく、それぞれの指標同士が相互に関連し合ってもいるのです。

よって、ここからは、指標と指標の関係性に注目していきましょう。今回は、『知覚推理(PRI)と処理速度(PSI)』の関係について考えてみましょう。

【PRIとPSIの関係】

まず、PRIとPSIには、大きな共通点があります。それは、両者とも“処理すべき情報が視覚的に提示される”という点です。以前、方法⑤「PSIとは?」にて、PSIは“見る力”が必要とされる、と説明をしましたが、同じようにPRIでも“見る力”が問われます。

ちなみに、WISC検査は、すべての課題において、本番の問題を問う前に、必ず練習の問題を実施します。この練習時に、検査者は受検者が課題の解き方をきちんと理解しているかどうか確認するのですが、PRIとPSIの練習問題は、検査者が“実際にやってみせる”ことで、受検者の理解を促すのです。やり方は口頭で説明してはいますが、どこに注目すべきか、どういう順序で目や手を動かすのか、必ず見るべきポイントを指さしで示しています。つまり、少々極端な表現かもしれませんが、説明を十分に聞いていなくとも、検査者の様子をじっと見ていれば、解き方を理解することも不可能ではないでしょう。

一方、PRIとPSIの大きな違いは、“答え(≒ルール)”の有り様です。PRIの課題は、目で見た情報をもとに、何かしらの規則や法則を推理したり、頭の中(心の中)で展開したりします。つまり、受検者自身が答え(≒ルール)を導き出さなければなりません。一方のPSIの課題は、目で見た情報通り、定められたやり方に沿って、一定時間処理し続けることが求められます。つまり、受検者が答え(≒ルール)にどれくらい従うことができるのかが問われるのです。

よってPRIを、“0から1を作り出す力”とすると、PSIは、“作り出された1を成し遂げる力”といえるでしょう。

〇 生徒の対策

PRI優位の場合:

思い切りの良さを活かそう!

PSI優位の場合

知的な瞬発力の高さを活かそう!

直感的なインスピレーションに長けているでしょう。その時々の“ひらめき”を大事にしたいものです。この“ひらめき”を次につなげるために、できる限り「記録に残しておく」ことも重要かもしれません。一瞬、一瞬の積み重ねで、さらに応用力が鍛えられるかと思います。

先に記した通り、“思考を切り替えること”が上手にできるでしょう。普段から、それほどくよくよ悩んだり、尻込みしたりすることは少ないかもしれません。一方で、その場その場で興味関心が移ろいやすい面もあるように想像されます。勉強に取り掛かる前に、はっきりしたスケジュールを決め、予め先の見通しを持っておくことをお勧めします。

〇 講師のサポート

PRI優位の場合

できる限り視覚情報を併用し、“切り替え”を促しましょう!

PSI優位の場合

「わかる」「できる」体験で、

相対的にPSIが低くある場合、周囲と足並みを揃えることに困難を示しやすいでしょう。一見何かに集中しているように見えても、取り組むべきことではないことを必死に考え込んでいたり、過ぎ去ってしまったことをくよくよ悩んでいたりもします。口頭で“切り替え”を促すだけでなく、実際の行動で見本を示し、“今”にこそ視点を合わせられるとより良いように思います。

モチベーションアップにつなげましょう!

理論や理屈を前提とした学習より、実体験に即した学習のほうに適応があるでしょう。「わかった!」「できた!」と手ごたえを感じられること、またその感覚を指導者と共有できるとより良いように考えます。加えて、学習のスケジュールは、予めしっかりと決め、ルーティンとして馴染ませることで、生活のリズムにもプラスの側面が期待できるかもしれません。

〇 役に立ちそうなリソース

PRI優位の場合

PSI優位の場合

- <動画>【WISC知能検査】知覚推理指標(PRI)が弱点の場合の最新対策法を解説

- <動画> 学習障害(LD)で数学の一次方程式が苦手な場合の対策法【発達障害】

- <動画> 【発達障害】ADHDで目の前の作業に集中できない場合の対処法と改善法

- <動画> ウィスクの結果でPRI(知覚推理指標)とPSI(処理速度指標)に差がある場合の改善方法【WISC知能検査】

- <動画>【WISC知能検査】ウィスクでWMIとPSIが高くVCIとPRIが低い場合の改善方法

- <動画>【WISC知能検査】VCIとWMIが高くPRIとPSIが低い場合の改善方法

- <動画>【WISC知能検査】ウィスクの結果でPSI(処理速度指標)だけ高い場合の改善方法

- 薄井晶著 『方法別冊』(不登校・学習障害・発達障害・WISC ver.)ファストブック(2022)

テキストや問題集を選ぶ際のコツとして、直感的に“見やすく”感じるものを選びましょう。目新しい課題があれば、どんどん挑戦してみて構いません。ただし、一度解けた問題には、時間をおいて再度挑戦してみましょう。学習においては、“慣れ”、“繰り返し”も重要です。

テキストや問題集を選ぶ際のコツとして、解説の詳しさよりも、練習問題がセットになっているものを選びましょう。学ぶべきもののゴールが明確に定められているほうが、取り組みやすく吸収もしやすくあるでしょう。

<どっちを使う?:理科>コアプラス(代々木ライブラリー) 〇

vs

メモリーチェック(日能研ブックス)✖

〇学習障害がある方が学べる個別指導の専門塾

WISCの結果を生かして特性を考慮しながら受験指導

SMKの完全個別ゼミ

〒182-0026 東京都調布市小島町1丁目4−6 三田調布シティハウス 107

TEL:042-426-7295

京王線調布駅から徒歩1分。

甲州街道の小島町交差点すぐそば。

塾の前に自転車がとめられます。

〒154-0017 東京都世田谷区世田谷3丁目2−2 メルシー世田谷 103

TEL: 03-6804-4076

東急世田谷線世田谷駅、下高井戸方面下車、歩いてすぐ。

通りを渡って美容院のある角を曲がってください。看板が見えます。

*駐輪場完備

〇 生徒・ご父兄の声

わかりやすかったと話したことは初めてでした。

薄井先生から教えていただいたことが、本人スッと入ったようで、

英語の文法のことも嬉しそうに話していました。

正直、1年生から塾に通っていてこんなにスッキリした顔でわかりやすかったと話したことは

初めてでした。

8月金曜日に薄井先生に教えていただけるのを本人楽しみにしている様です。

○○の所属する女子バスケは〇中の部活の中でも1番をあらそうほどの練習日が多く、

夏休みもお盆以外はほぼ毎日の様で、宿題をするのも大変です。

勉強面を考えるとなかなか厳しい部活です。

塾の自習もできるようになって欲しいですし、

部活が落ちつく頃には受験対策の授業など、

考えたいと思います!!!

ありがとうございました。

個別授業なので分からないところを分かるようになるまで教えてもらいました。

東京都調布市 H.M.君

合格校:都立神代高校 大成高校(文理進学)

中三になると同時に授業を受け始めました。学校では分からないところを授業で質問することはありませんでした。クラスの人の時間をうばってしまうからです。ですが個別授業なので分からないところを聞くことができ分かるようになるまでていねいに教えていただきました。

またなんで分からないの?という感じが無かったので気軽に質問できました。勉強や模試の結果について客観的な意見を聞くことができたのも良かったです。

本当に感謝でいっぱいです。

息子の可能性を感じました。

東京都稲城市 T.T.君

合格校:星槎中学

無事に星槎中学へ合格する事が出来ました。

小学校5年生に学校の授業についていく事が出来なくなり、

不登校になりました。小学校6年生からは学校に登校する事が

出来る様になりましたが、5年生の授業を受けていない事を

気にしていました。

勉強が好きではない息子にも丁寧に指導をして頂き、受験勉強を通して、

少し自信を取り戻した様に思います。

また調布の塾に電車で1人で通う姿も、息子の可能性を感じた出来事でした。

この様な機会を与えて頂き、誠にありがとうございました。

<監修>

臨床心理士・公認心理師 堤 梨乃

SMK 薄井晶